多重危机背景下的环境社会学探索

—— 波兰社会学会环境社会学分会讨论会纪要

马惠娣

(2025年10月24日)

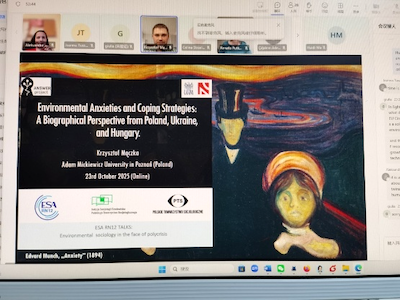

由波兰社会学会环境社会学分会携手欧洲社会学会“环境与社会研究委员会”(即欧洲社会学会第 12 研究网络,ESA RN12 Environment and Society),于 2025 年 10 月 23 日欧洲时间下午 5:00-6:30(北京时间晚 11:00-12:30)通过线上形式展开对话。本次对话旨在共同探讨在社会、政治与地球危机交织叠加的时代背景下(“多重危机”指社会分化、政治极化与气候变化、生物多样性减少等地球生态危机的交织叠加状态),环境社会学面临的诸多挑战,同时借此寻找合作契机、搭建协作网络,以推动公平且具有实际影响力的社会变革。两位主讲人分别是:

波兰波兹南密茨凯维奇大学(UAM Poznań)高级研究员 克日什托夫・曼奇卡(Krzysztof Mączka)博士,演讲主题:“环境焦虑及应对策略探究”。

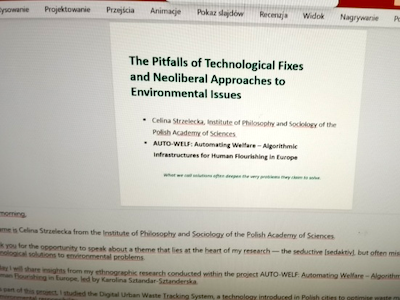

另一位是:波兰科学院哲学与社会学研究所(IFiS PAN)“AUTO-WELF” 项目博士后研究员 塞林娜・斯特泽莱茨卡(Celina Strzelecka),演讲主题:“技术解决方案与新自由主义路径在环境问题中的局限性分析”。

两位主讲人基于现有研究工作,从不同视角探索环境社会学如何助力理解多重危机的复杂性问题。尽管“环境危机应对”是环境社会学领域的经典议题,但两位主讲人的研究视角与核心观点仍展现出鲜明的创新性。

塞林娜是一位鲜明的技术悲观论者,或者说带有强烈的技术质疑论调。她提出,将复杂的社会现象定义为依靠技术加以解决,会带来三个方面的问题:1)环境数据化,实则是对环境的控制;2)时间压缩,即不与自然节律同步,仅追求与人类设定目标同步;3)新自由主义的责任捆绑,强调技术修复从来都不中立。她认为,人们正陷入盲目的技术修复思维当中,忽略了生态保护与社会正义的核心维度。针对塞林娜提出的 “技术修复思维忽视生态与正义” 问题,与会者进一步补充:人们对技术的 “认知偏差” 主要体现在两方面:一是认为技术可完全代偿生态破坏,二是忽视技术应用背后的新自由主义利益导向,导致环境问题的根源被掩盖。

曼奇卡博士指出,当前普遍蔓延的环境焦虑和恐惧情绪正被社会学研究忽视。他认为,分析环境问题时不能将焦虑和恐惧情绪割裂开来,尤其政策研究应重点提供解决集体安全感与价值感缺失的方案。为深入研究环境焦虑问题,他针对欧洲 3 国(波兰、乌克兰、匈牙利)的普通民众与环保组织成员开展社会调查,通过 “定性访谈(覆盖 200 名受访者)结合演绎分析、个人叙事、集体声音等路径,系统梳理了环境焦虑的形成机制及其对社会环境产生的影响。研究发现,环境焦虑带来的诸多负面影响,主要源于几个心理因素:环境问题的无形性(如空气污染难以直观感知)、环境危机的偶发性(如极端天气突发、突发疫情)、公众环境意识淡薄、“环境问题与己无关” 的疏离心态等。他强调,应对环境焦虑,针对性的政策策略至关重要。

讨论中,与会者提出 “环境焦虑与政策策略存在正相关性”(即政策若能精准回应公众对环境安全的需求、提供可感知的行动路径,可有效缓解环境焦虑),但当前欧洲部分政策仍“淡化焦虑情绪、侧重技术指标”。从欧洲视角来看,解决环境焦虑问题需秉持整体性思路,兼顾政策的科学性与公众心理需求。

会议结尾,波兰社会学会环境社会学分会与 ESA RN12 初步达成共识,计划于 2026 年第一季度联合发起“环境焦虑与政策响应”专项调研,邀请欧洲多国学者参与,后续将基于调研成果发布政策建议报告,推动跨国家、跨学科的协作实践。

显而易见的是,欧洲学派的研究注重 “小事”,却常常以小见大,为政策制定者提供更真实、更具体的问题参考;研究思路更开放,更具有危机意识;敢于质疑传统认知,敢于批判现有体系,敢于探索创新路径。

有两个方面的经验值得中国学者和决策者参考:其一,塞林娜对“技术修复思维局限性”的批判,为国内环境政策制定提供了“避免技术依赖、兼顾生态正义”的思路,提醒政策制定者在引入技术解决方案时,需同步考量社会公平与生态可持续性;曼奇卡对“环境焦虑”的实证研究,填补了国内相关领域“环境心理与政策联动”的研究空白,为国内开展类似公众环境心理调研提供了方法论借鉴。其二,方法论借鉴:欧洲学派 “以小见大” 的研究路径(如从公众焦虑情绪切入分析环境治理问题),可为国内学者提供“聚焦微观问题、服务宏观政策” 的研究范式的参考,助力国内环境社会学研究更贴近公众需求、更具社会实践和参与的指导意义。

|